La regina che inventò Monza. Dentro la cappella di Teodolinda e il segreto della Corona Ferrea

Dentro la Cappella di Teodolinda, tra affreschi viscontei e reliquie millenarie, nasce la leggenda di Monza e il mito della Corona Ferrea. La storia della regina che unì fede e potere.

Entrare nel Duomo di Monza non significa solo visitare una chiesa: significa mettere piede dentro una storia che comincia con una donna del VI secolo e arriva fino ai Savoia. Una storia che parla di potere, fede, simboli politici e di una corona piccola, ma capace di farsi strada tra imperatori, re e rivoluzioni: la Corona Ferrea.

A guidarci è la curatrice del museo, che con tono affettuoso racconta subito il punto centrale: qui la storia di Teodolinda non è un episodio tra i tanti, è la radice stessa dell’identità di Monza. La Brianza, dice, è “intrisa di storie longobarde”. E questa è una di quelle rare volte in cui non è una frase fatta.

Una cappella che parla di potere

La cappella di Teodolinda, così come oggi la vediamo, prende forma nel Quattrocento, quando Monza è uno dei luoghi dove il Ducato di Milano mostra il proprio prestigio. Siamo nell’epoca dei Visconti, in particolare di Filippo Maria, che decide di far decorare la cappella con uno straordinario ciclo di affreschi affidato alla bottega degli Zavattari. Non è una scelta casuale: i duchi di Milano vogliono collegarsi alla grandezza longobarda e usare la figura di Teodolinda come antenata illustre.

Gli affreschi sono preziosi non solo per il loro stile cortese e raffinato, ma per quello che raccontano: non una regina barbuta e spietata, come a volte si immaginano i Longobardi, ma una sovrana intelligente, colta, diplomatica, capace di garantire la continuità del regno scegliendo lei stessa il marito giusto.

Teodolinda, la donna che scelse il re

Siamo nel VI secolo. I Longobardi sono un popolo forte, ma ancora in cerca di equilibrio politico e religioso. Teodolinda, rimasta vedova, decide di sposare Agilulfo. Non è una scelta sentimentale: è un atto politico. Con quel matrimonio lei legittima il nuovo re e garantisce la continuità del potere. È un raro esempio, per l’epoca, di passaggio dinastico in cui la protagonista è una donna.

Questo episodio, raccontato sulle pareti della cappella, diventa nel Quattrocento un comodo parallelo: come Teodolinda aveva garantito il trono ai Longobardi, così i Visconti e poi gli Sforza vogliono presentarsi come eredi di quel potere antico. È propaganda, sì, ma fatta con l’arte.

La colomba che parla latino

La parte più affascinante è però la fascia bassa del ciclo, quella che riguarda la fondazione di Monza. Qui entra la leggenda.

Teodolinda sogna di dover costruire una chiesa, ma non sa dove. Durante un viaggio le appare una colomba, simbolo dello Spirito Santo, che si posa vicino a lei e le indica il luogo. Non solo: le parla in latino – dettaglio che nel Medioevo vale come timbro di autenticità. La colomba dice “Modo”, cioè “qui”. Teodolinda risponde “Etiam”, “sì”. Da Modo-Etiam nasce Modoetia, cioè Monza.

È un racconto chiaramente agiografico, ma ha una funzione precisa: lega la città alla sua fondatrice, trasforma una regina longobarda in madre della comunità, un po’ regina e un po’ santa. Da qui in poi Teodolinda non è più solo la moglie di un re: è colei che ha fondato il Duomo, convertito i Longobardi, dato un’identità al territorio.

Dal paganesimo al tesoro

La narrazione prosegue con una scena molto interessante: la distruzione dell’idolo pagano. I Longobardi, diventati cattolici, non hanno più bisogno di statue d’oro. Ma l’oro non si butta: viene riutilizzato per realizzare il tesoro di San Giovanni, cioè il corredo liturgico del Duomo. È un modo raffinato per dire: ciò che prima era idolatria ora diventa culto cristiano.

Il pezzo più famoso di questo tesoro è, naturalmente, la Corona Ferrea.

La Corona Ferrea: piccola, antica, contesa

La vediamo: è piccola, d’oro, decorata. Ha circa 1600 anni. Ma il suo valore non è estetico: è simbolico.

All’interno ha una fascia metallica – quella “ferrea” – che la tradizione identifica con uno dei chiodi della Croce, portati a Roma da Sant’Elena, madre dell’imperatore Costantino. Secondo una tradizione antica, uno di quei chiodi venne trasformato nel morso del cavallo imperiale (il famoso “Sacro Morso” custodito a Milano), un altro sarebbe stato inserito nel diadema. È questo elemento sacro che fa della corona non solo un ornamento regale, ma una reliquia.

Per questo motivo, nei secoli, la Corona Ferrea viene usata per le incoronazioni dei re d’Italia: da Carlo Magno (774, dopo la conquista di Pavia) in avanti. L’idea è chiara: chi porta quella corona non è solo un re qualsiasi, ma è re d’Italia in continuità con i Longobardi. Tanto che su una corona di Agilulfo – oggi perduta – sarebbe comparsa la formula “Rex totius Italiae”. Qui, molto prima del Risorgimento, c’è già l’idea che la Lombardia e l’area insubre siano il cuore politico della penisola.

Nel 1896 sarà Umberto I di Savoia a far sistemare degnamente la corona, commissionando a Luca Beltrami l’altare neogotico che la ospita: un modo per legare i Savoia alla lunga catena di sovranità passata da Teodolinda agli imperatori.

Un oggetto che ha viaggiato troppo

La curatrice lo dice con ironia: la corona in 1600 anni ha “passato molte mani e molte teste”. È stata prestata, portata, spostata, perfino messa in pegno. È stata ridimensionata (oggi è più piccola: alcune placche si sono perse). Eppure è sempre tornata a Monza. Neppure Napoleone è riuscito a strapparla definitivamente da qui. Dal 1718, riconosciuta ufficialmente come reliquia, è diventata di fatto inamovibile: il suo valore sacro ha prevalso su quello politico.

Monza, “caput Lombardiae”

La visita prosegue con altre opere del Duomo: il rosone del Quattrocento, con Cristo, il Battista e gli apostoli; l’altare trecentesco di Borghino dal Pozzo con lamine d’argento e d’oro; i lacerti degli affreschi tardogotici nascosti dietro le aggiunte barocche. Tutto serve a raccontare la stessa cosa: Monza non è una chiesa importante per caso, è una sede regia.

In un rilievo legato al pulpito di Matteo da Campione si vede perfino una scena di incoronazione con i sette elettori e l’arciprete di Monza che incorona il re d’Italia. L’iscrizione è chiarissima: “Monza caput Lombardiae sede regni.” È una dichiarazione d’intenti.

L’albero della vita di Arcimboldo

C’è anche una sorpresa d’autore: un affresco di Giuseppe Arcimboldo (sì, quello delle teste fatte di frutta e verdura), qui però in veste più tradizionale. Raffigura una crocifissione-albero genealogico: dalle radici dell’umanità (forse Adamo) sale la genealogia che porta a Cristo, re dei Giudei. Arcimboldo avrebbe voluto uno sfondo blu di lapislazzuli, costosissimo: i canonici gli dissero “va bene, ma lo paghi tu”. E infatti lo sfondo è dorato. Anche questo è un dettaglio che racconta il gusto del tempo: un Duomo ricchissimo d’oro, coerente con la sua funzione rappresentativa.

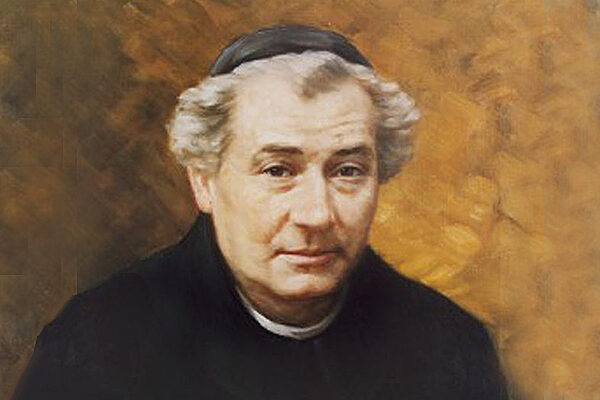

I santi di casa: il beato Talamoni

La visita si chiude in epoca molto più recente con la figura del beato Talamoni, sacerdote monzese, docente e consigliere comunale, così rispettato che perfino gli squadristi fascisti evitarono di toccarlo. È il segno che questo luogo non è solo museo del Medioevo: è memoria viva della città.

Cosa resta

Alla fine la sensazione è chiara: il Duomo di Monza non è grande perché è antico, ma perché mette in fila 1400 anni di legittimazione del potere: longobardo, visconteo, imperiale, sabaudo. Tutto tenuto insieme da una figura femminile – Teodolinda – che la città ha trasformato da regina politica a madre fondatrice.